コベルコ科研・技術ノート

こべるにくす

Vol.32

No.58

- TOP

- 技術ノート「こべるにくす」一覧

- アーカイブス

- 不可能を可能に変えた世紀の発明「電池」の歩み

ここにも科学No.20

電池

不可能を可能に変えた

世紀の発明「電池」の歩み

光源や熱源、あるいは動力源として私たちの生活に欠かせない電気だが、実は極めて厄介なある性質を持っている。「発生させること」「流すこと」は自由にできるが、そのままの状態で「貯め置くこと」は絶対に不可能なのだ。そのため人類は長きにわたり、何かしらの方法で電気の貯蓄を実現しようと様々な努力を繰り返してきた。そうして生み出された発明の1つが「電池」である。ここでは、そんな電池の歴史を簡単に振り返ってみたい。

現代の電池の原型は、西暦1800 年にイタリアのボルタが生み出した「ボルタ電池」。彼は正極に銅板、負極に亜鉛板を配置し、希硫酸を電解液として用いることで、電流が継続的に生じることを発見した。しかしこの方法では、正極に大量の水素ガスが発生し、すぐに起電力は弱まってしまう。そこで1836 年に、水素が発生しない「ダニエル電池」が登場。しかしこれも電解質が液体式のままだったことから、液漏れや冬場の凍結などが大きな課題となった。これらを解決したのが、1887 年に日本の屋井先蔵が世界に先駆けて発表した密閉型の「乾電池」である。実際に日清戦争でも使用され、最終的に乾電池は国内外で大きくシェアを拡大していく。

一方、充電可能な二次電池(対してボルタ電池や乾電池などは一次電池と呼ぶ)が誕生したのもこの頃だ。1859 年、フランスの科学者が鉛板の電極を配した「鉛蓄電池」を発明。再充電が可能な世界初の電池とされ、後に日本の島津源蔵(二代目)が酸化鉛の効率的な製造方法を考案したことは、量産化への大きな弾みとなった。1899 年には、小型の「ニカド電池」が生み出され、20 世紀後半までに民生分野でも爆発的な普及を果たしている。

そして1990 年代。1つのアイテムの急速な普及が、二次電池の開発をさらに加速させることになる。それが携帯電話だ。日本における二次電池の研究者の1 人で、一般財団法人 電力中央研究所の池谷知彦氏は次のように話す。「携帯電話は、電池の知識に乏しい一般の人が、常に肌身離さず持つことが前提となります。このため充放電の性能だけでなく、軽量かつコンパクトであること、どんな環境下でも安全に持ち運べることといった新たな観点が、電池の評価軸に付加されることになりました」。まずは有毒性のあるカドミウムを使わないニッケル水素電池が誕生。ところがこれも携帯電話の高性能化の要請に対応しきれず、続いて世に生み出されたのが、今をときめくリチウムイオン電池というわけだ。

「リチウムイオン電池は、電極自体に溶解・析出反応が生じないため長期間の充放電に耐えやすく、正負極の材料の組み合わせと有機電解液を使用することにより、作動電圧を高く設定できます。さらに正負極やセパレータ、電解液などでさまざまな改良が試みられ、近年では電気自動車(EV)など、これまで蓄電池の搭載が不可能と思われていた分野にも積極的に採用されるようになってきました」(池谷氏)。2019 年には、このリチウムイオン電池の開発に大きな役割を果たしたとして吉野彰博士がノーベル化学賞を受賞。電池の歴史における日本という国の存在感を改めて示す形となった。

とはいえそんなリチウムイオン電池にも、すでに限界が見え始めているのだとか。なぜなら、電池内に有機電解液を使用する影響で-20℃~ 50℃の環境範囲外では性能が劣化してしまうからだ。 その一方、例えばEVを製造する自動車メーカーは砂漠や寒冷地などより過酷な環境での耐久性を求め始めているし、あるいは再生可能エネルギーを貯蓄するためにさらに苛烈な環境下で蓄電池が求められる動きもある。

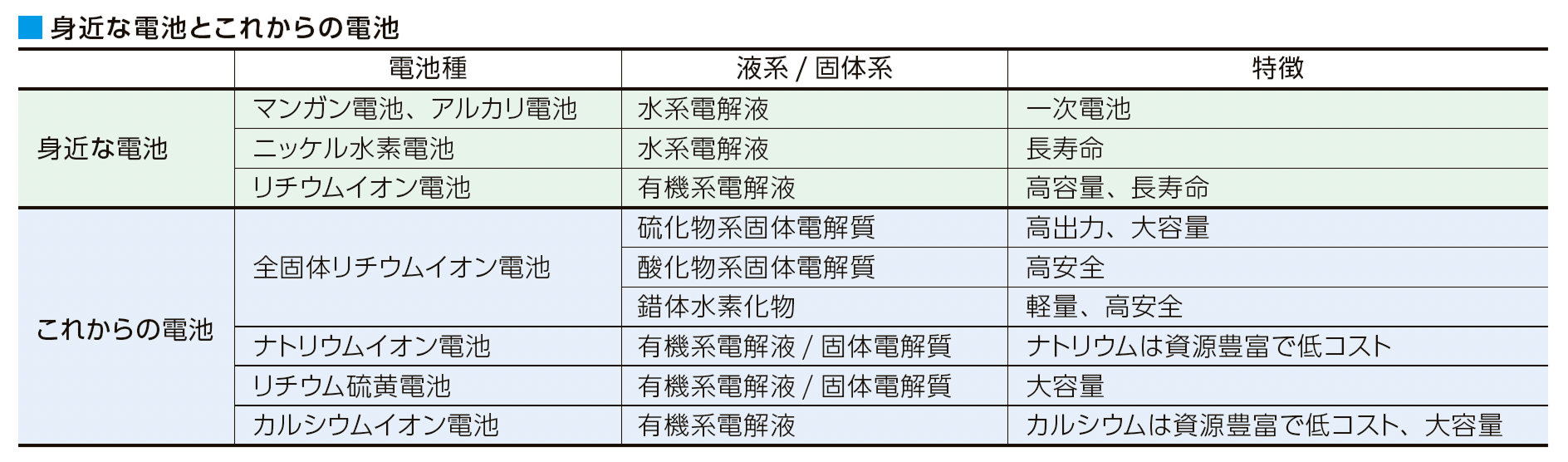

となると気になるのは次に主流となるのはどんな電池なのか、だ。「現在、もっとも注目を集めているのが、有機電解液の代わりに無機固体電解質を用いた『全固体電池』でしょう。電解液よりも電気分解などが起こりにくく、さらに高電圧に耐えられるため、それにより積層構造が可能となることでさらなる軽量・コンパクト化も期待できます。民生の分野では自動車メーカーなどを中心に、さまざまな新素材を利用した固体電解質の研究開発が進められています」(池谷氏)。

原始的なボルタ電池から、近い将来を担うであろう全固体電池まで、わずか220年足らずの間に電池の技術は飛躍的な発展を遂げてきた。他方、近年では電池自体が製品の内部に最初から組み込まれてしまうことも多く、電池自体を目にする機会も減りつつある。しかしだからこそ、1日の最後にスマホを充電するとき、あるいはEVに充電コンセントを差すその一瞬だけでも、電池が果たしている重要な役割とその有難さに思いを馳せるようにしたいものだ。

現代の電池の原型は、西暦1800 年にイタリアのボルタが生み出した「ボルタ電池」。彼は正極に銅板、負極に亜鉛板を配置し、希硫酸を電解液として用いることで、電流が継続的に生じることを発見した。しかしこの方法では、正極に大量の水素ガスが発生し、すぐに起電力は弱まってしまう。そこで1836 年に、水素が発生しない「ダニエル電池」が登場。しかしこれも電解質が液体式のままだったことから、液漏れや冬場の凍結などが大きな課題となった。これらを解決したのが、1887 年に日本の屋井先蔵が世界に先駆けて発表した密閉型の「乾電池」である。実際に日清戦争でも使用され、最終的に乾電池は国内外で大きくシェアを拡大していく。

一方、充電可能な二次電池(対してボルタ電池や乾電池などは一次電池と呼ぶ)が誕生したのもこの頃だ。1859 年、フランスの科学者が鉛板の電極を配した「鉛蓄電池」を発明。再充電が可能な世界初の電池とされ、後に日本の島津源蔵(二代目)が酸化鉛の効率的な製造方法を考案したことは、量産化への大きな弾みとなった。1899 年には、小型の「ニカド電池」が生み出され、20 世紀後半までに民生分野でも爆発的な普及を果たしている。

そして1990 年代。1つのアイテムの急速な普及が、二次電池の開発をさらに加速させることになる。それが携帯電話だ。日本における二次電池の研究者の1 人で、一般財団法人 電力中央研究所の池谷知彦氏は次のように話す。「携帯電話は、電池の知識に乏しい一般の人が、常に肌身離さず持つことが前提となります。このため充放電の性能だけでなく、軽量かつコンパクトであること、どんな環境下でも安全に持ち運べることといった新たな観点が、電池の評価軸に付加されることになりました」。まずは有毒性のあるカドミウムを使わないニッケル水素電池が誕生。ところがこれも携帯電話の高性能化の要請に対応しきれず、続いて世に生み出されたのが、今をときめくリチウムイオン電池というわけだ。

「リチウムイオン電池は、電極自体に溶解・析出反応が生じないため長期間の充放電に耐えやすく、正負極の材料の組み合わせと有機電解液を使用することにより、作動電圧を高く設定できます。さらに正負極やセパレータ、電解液などでさまざまな改良が試みられ、近年では電気自動車(EV)など、これまで蓄電池の搭載が不可能と思われていた分野にも積極的に採用されるようになってきました」(池谷氏)。2019 年には、このリチウムイオン電池の開発に大きな役割を果たしたとして吉野彰博士がノーベル化学賞を受賞。電池の歴史における日本という国の存在感を改めて示す形となった。

とはいえそんなリチウムイオン電池にも、すでに限界が見え始めているのだとか。なぜなら、電池内に有機電解液を使用する影響で-20℃~ 50℃の環境範囲外では性能が劣化してしまうからだ。 その一方、例えばEVを製造する自動車メーカーは砂漠や寒冷地などより過酷な環境での耐久性を求め始めているし、あるいは再生可能エネルギーを貯蓄するためにさらに苛烈な環境下で蓄電池が求められる動きもある。

となると気になるのは次に主流となるのはどんな電池なのか、だ。「現在、もっとも注目を集めているのが、有機電解液の代わりに無機固体電解質を用いた『全固体電池』でしょう。電解液よりも電気分解などが起こりにくく、さらに高電圧に耐えられるため、それにより積層構造が可能となることでさらなる軽量・コンパクト化も期待できます。民生の分野では自動車メーカーなどを中心に、さまざまな新素材を利用した固体電解質の研究開発が進められています」(池谷氏)。

原始的なボルタ電池から、近い将来を担うであろう全固体電池まで、わずか220年足らずの間に電池の技術は飛躍的な発展を遂げてきた。他方、近年では電池自体が製品の内部に最初から組み込まれてしまうことも多く、電池自体を目にする機会も減りつつある。しかしだからこそ、1日の最後にスマホを充電するとき、あるいはEVに充電コンセントを差すその一瞬だけでも、電池が果たしている重要な役割とその有難さに思いを馳せるようにしたいものだ。

【取材協力】池谷 知彦氏(一般財団法人電力中央研究所 特任役員 工学博士)