コベルコ科研・技術ノート

こべるにくす

Vol.33

No.60

- TOP

- 技術ノート「こべるにくす」一覧

- アーカイブス

- 高張力鋼の応力-ひずみ特性取得試験

技術再発見

今も活躍している当社のロングラン技術や製品をご紹介

高張力鋼の応力-ひずみ特性取得試験

近年、自動車の車体では軽量化、安全性向上を目的に引張強度が1500MPaを超える高張力鋼板が使用されている。高張力鋼板の成型時の課題として、成型荷重が高いだけでなく、成型時のスプリングバック量が大きく、狙った形状に製作することが難しいことが挙げられる。これらを改善する手段として数値シミュレーションが利用されている。板成型プロセスでは、鋼板は曲げ、曲げ戻しを繰り返しうけながら塑性変形を付与されて成型されているため、数値シミュレーションを行う際には、バウシンガー効果やヤング率の塑性ひずみ依存性を考慮することが重要であることが知られており1)、これらを考慮できる吉田-上森モデル(YUモデル)と呼ばれる構成則がもちいられることが多い。本稿では、成型シミュレーションに適用可能なサイクリック応力-ひずみ特性取得試験を紹介する。

この試験では、板状試験片に軸方向の繰り返し引張-圧縮負荷することによって、繰り返し硬化特性やバウシンガー効果特性を取得できる。板状試験片に圧縮を負荷した場合、試験片の座屈変形により応力-ひずみ関係が取得できないが、当社では、板状試験片の座屈を抑制する手法を開発することによって、サイクリックは引張-圧縮試験を可能とし、これまでに数多くの試験実績を蓄積してきている。

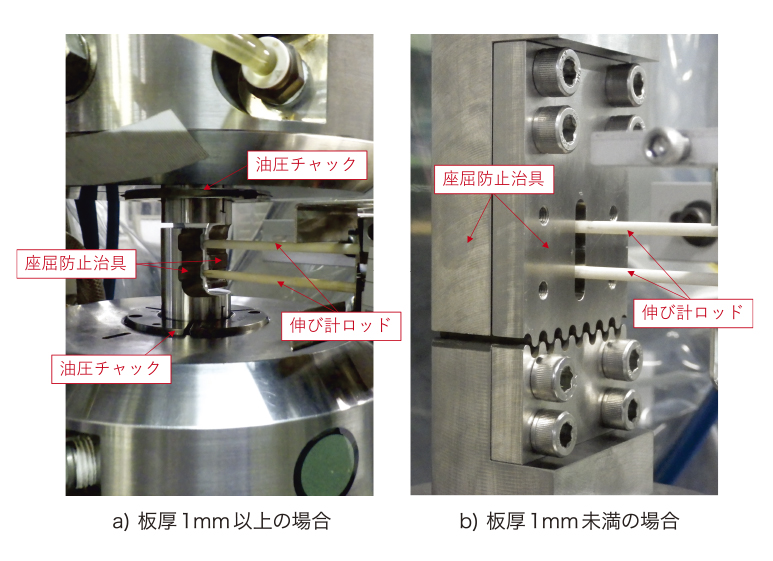

試験は、電気・油圧式サーボ疲労試験機をもちい、試験片に取り付けたひずみゲージ式伸び計をもちいてひずみ制御方式で実施している。試験中の試験片の座屈を防止することが可能で、かつ試験片と冶具間の摩擦力がほとんど発生しない冶具を当社独自で考案し利用している。試験時の状況を第1図に示す。試験では板厚に合わせて利用する冶具を変更して最適な条件での試験ができるように工夫している。

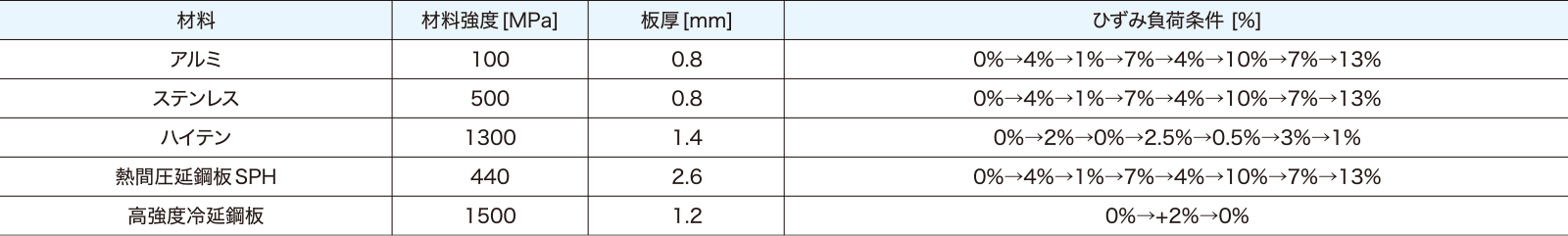

試験対象としては第1表に示しているように、高張力鋼だけでなく、アルミ、ステンレスなどにも適用可能である。

第1図 試験状況

第1表 試験実績の例

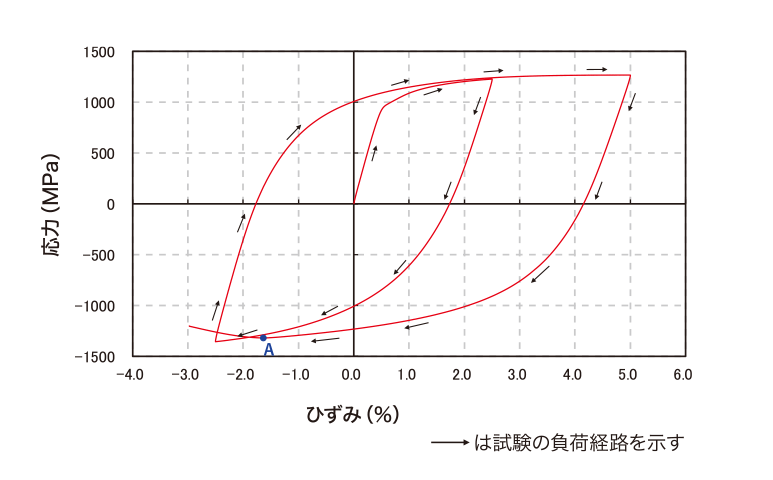

試験データのアウトプットは応力-ひずみ曲線である。1180MPa級鋼板(板厚:1.2㎜)でのデータ一例を第2図に示す。この試験では、原点(応力ゼローひずみゼロ)から負荷を開始し、1サイクル目はひずみ+2.5%まで引張負荷を与えたのち、-2.5%まで圧縮負荷を行っている。2サイクル目では+5%まで引張負荷したのちに圧縮負荷を行っている。この図からわかるように、この試験により、サイクリック応力-ひずみ関係が取得できている。

ただし、図中A点で圧縮応力が下がっているため、この段階で試験片が座屈したと考えられ、さらに広範囲のひずみ域での試験を実施する際には、適切な試験条件の検討が必要であると考えている。

第2図 応力-ひずみ曲線(1180MPa級鋼板)

本稿では板成形シミュレーションに必要な応力-ひずみ特性取得試験(サイクリック試験)を紹介した。今後、さらに高強度な鋼板がより複雑な形状への適用される可能性を考えると、今よりも広範囲なひずみ領域での試験を試験片の座屈変形を制御しながら試験を行うことが必要になると考え、本手法をブラッシュアップし貢献していきたい。

参考文献

- *1) 吉田 総仁ほか:第60回理論応用力学講演会(2011)