コベルコ科研・技術ノート

こべるにくす

Vol.33

No.60

- TOP

- 技術ノート「こべるにくす」一覧

- アーカイブス

- 約40年のロングセラー今なお進化を続ける鉄筋継手評価試験

技術再発見

今も活躍している当社のロングラン技術や製品をご紹介

約40年のロングセラー

今なお進化を続ける鉄筋継手評価試験

建築物には、鉄筋コンクリート構造が多く使用されており、高層マンション等の共同住宅の7割が鉄筋・鉄骨コンクリート造が占めている。これら鉄筋・鉄骨コンクリート造は強度も高く、かつ、解体時に鉄とコンクリートを分解することにより、鉄スクラップとして回収・再利用可能な材料である(第1図参照)。

鉄筋接手には、「ガス圧接継手」、「溶接継手」、「機械式継手」といった種類がある。また、工法もプレキャスト工法や鉄筋の先組みなどの合理化工法が開発され、現在も新たな工法、継手の開発を鉄筋メーカーが主体となって進めている。これら継手の中で、機械式継手は、現場での施工性に優れた継手であり、多くの現場でもちいられており、継手の性能評価試験はこれからも重要な試験であるといえる。

建設業界に限らず、ベテラン技術者の退職や働き方改革といった波は私たちコベルコ科研にも押し寄せており、業務のDX化は必須項目であることから、ここでは、これまで取り組んできた一例を今回、ご紹介する。

第1図 鉄鋼製品の回収・再利用

1. 計測システムのDX化と今後

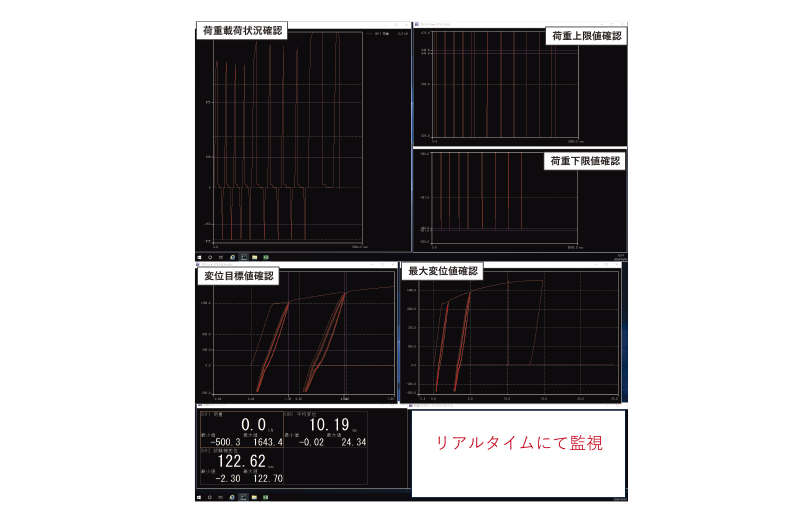

かつては、XYレコーダーをもちいて荷重と伸びの計測値を直接紙にデータを記録する方法で計測を実施していたが、デジタル化とモニタの大型化、複数台化が進み、リアルタイムでの取得した数値データ確認と荷重-変位線図よる荷重履歴の確認を同一モニタでの確認が可能となった。また、繰返し載荷時には目標応力部分の拡大など、オペレータが試験時に確認したい部分を表示して確認しながら、操作を行うことが可能となり、試験の正確性が向上している(第2図参照)。

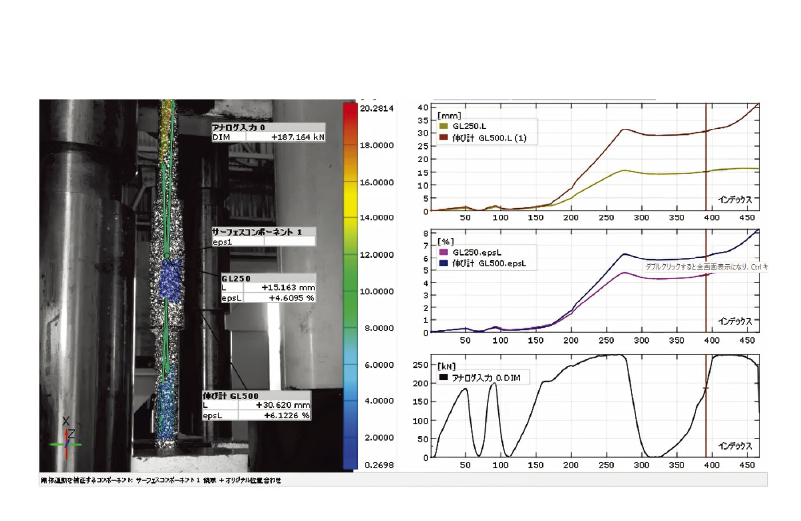

今後のさらなる取り組みとして、接触式の伸び計にて計測している検長の伸びを、画像相関法にて取得する方法についても検討を進めている。実現すれば、継手部周辺の細かな挙動と終局段階の挙動が把握可能となり、これまでよりもより精度の高い評価が可能になる可能性があると考えている。さらに、伸び計の脱着に必要な工数の削減も期待できる(第3図参照)。

第2図 リアルタイム監視状況

第3図 画像相関法による計測

2. 塑性域正負繰返し試験の自動(無人)運転化

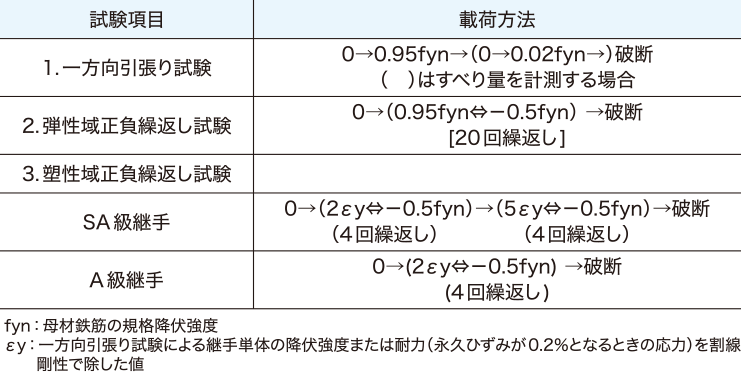

機械式鉄筋継手評価項目(第1表参照)のひとつに、塑性域正負繰返し試験がある。

この試験の載荷ステップは、引張側は伸びの値、圧縮側は応力の値を監視して試験機をオペレートする必要があるため、自動運転はこれまで難しいと考え、有人での試験作業をおこなってきた。

しかし、オペレータが何を見て操作しているのかといった経験則を分析することにより操作プログラム化を行って、自動運転を可能とした。現在は径種D32以下での適用としているが、径種D51まで適用範囲を拡大していく予定である。

第1表 機械式鉄筋継手評価項目

継手単体評価は、これまでは代表鉄筋径のみを評価してきたが、最近では、使用されるすべての鉄筋径の性能評価結果の提出を求められることが増加している。また、ここで紹介した試験以外に、施工の温度環境を模擬した環境下での強度評価や防食塗装による継手強度への影響有無の評価試験も実施している。

今後も当社が保有するさまざまな試験評価技術や知識、経験を併せて試験サービスの向上を図るとともに、お客さまのニーズに応えていきたい。