コベルコ科研・技術ノート

こべるにくす

Vol.33

No.60

- TOP

- 技術ノート「こべるにくす」一覧

- アーカイブス

- 環境問題が生んだ革新―「塗料・塗装」の現在地

ここにも科学No.21

塗料

環境問題が生んだ革新―

「塗料・塗装」の現在地

建築物、スマートフォン、家具、自動車──私たちの日常生活の中に「塗装」が施されていないものはほとんどない。そして、塗装の目的も多岐にわたる。単なる着色にとどまらず、金属なら腐食を防ぎ、プラスチックなら表面テクスチャー(模様など)を付与することもできる。すなわち塗装とは、「意匠性の向上」に加えて「対象物の表面保護」、「機能性の付加」といった極めて幅広い役割を持つ技術といえる。

塗装の仕組みは実にシンプルだ。対象物に塗料を塗布するか、対象物を塗料に浸す。溶剤・水分などの溶媒を蒸発させる(または加熱処理を施す)と、表面の塗料が乾燥・硬化し、強固な塗膜が形成されるというわけだ。塗料に顔料を混ぜれば好みの色を表現でき、樹脂の選択により耐候性・耐水性などの性能付与も期待できる。例えるなら塗料・塗装は、私たちの身体を守り、寒暖に適応させ、おしゃれを楽しませてくれる「服」のような存在なのだ。

ところが、この塗装技術が今まさに変革の時を迎えていることをご存じだろうか。建築分野の塗装に詳しい、ものつくり大学の近藤照夫名誉教授は次のように語る。「戦後から高度経済成長期に掛けて、塗料のほとんどは揮発性有機化合物(VOC)を含む溶剤系が使用されてきました。ところが1970年代以降、VOCが大気汚染や光化学スモッグの原因物質であることが判明。それ以来、国内外の塗料メーカーは環境に配慮した塗料・塗装技術の開発に奔走するようになったのです」。

こうした背景から生み出されてきたのが、「弱溶剤塗料」や「水系塗料」である。名前の通り溶媒に弱溶剤や水を使用するためVOCの排出量は少ない。これらの塗料は現場での取り扱いに優れ、最近では主に改修工事の現場などでシェアを広げつつある。

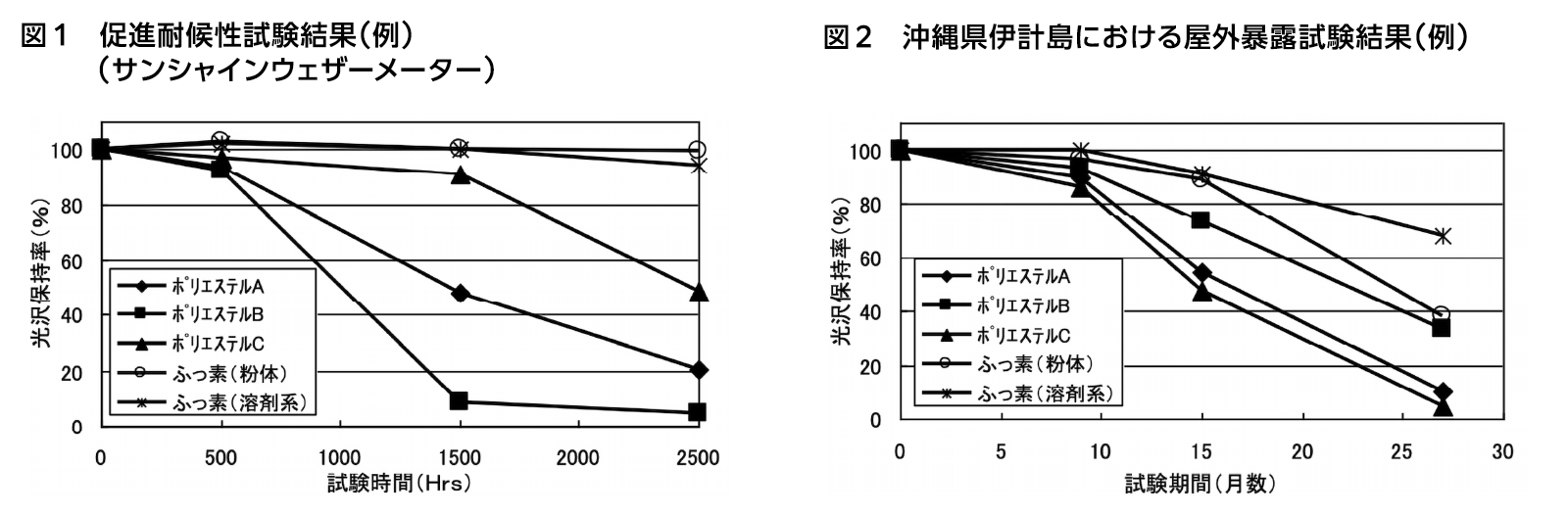

さらに、近藤氏が特に建築分野において、次世代塗料の一番手として注目しているのが「粉体塗料」だという。従来の液体塗料とは異なり、粉末状の塗料を金属に静電付着させ、加熱・硬化させて塗膜を形成するタイプのもの。実は粉末塗料は以前から存在していたが、加熱処理に設備が必要となることから、施工現場では適用が困難だった。「しかし近年、工期の短縮や施工精度の向上、現場作業の削減などを目的に、建築部材の『工場生産化』が進行しています。鉄骨だけでなく、コンクリートの柱・梁や高層ビルの外壁部材など、多くの建材が工場で生産されるようになりました。工場生産であれば塗料が液状である必要がないことから、改めて環境に優しい『粉体塗装』が注目を集めているのです。今後も現場の働き手減少などが進むため、近い将来にはこの粉体塗装が業界のスタンダードになることは想像に難くありません」と近藤氏は言う。

注目すべきは、塗料の革新が建築分野だけでなくあらゆる業界で進みつつある点だろう。あまりに身近なあまり、普段は有用性が意識されにくい塗料・塗装。しかし私たちの「服」が時代やトレンドとともに進化するように、塗料もまた環境・労働問題などにしっかり向き合いながら「粉体塗料」、「弱溶剤塗料」、「水系塗料」といった新たな技術を生み出してきた。複数の物質を組み合わせ、化学反応の力で世の中に役立つ効果を生み出す塗料は、まさに「応用化学の粋」とも言える存在。今後のさらなる進化が、私たちの生活にどのような革新的な価値をもたらしてくれるのだろうか。動向をしっかりと注目していきたい。

アルミニウム合金材料への粉体塗装の性能評価 (作成者:近藤照夫)