ペロブスカイト太陽電池の評価

〜劣化挙動の解明と大面積サンプルの膜質均一性評価を支援する技術と評価事例〜

-

次世代太陽電池として注目されるペロブスカイト太陽電池ですが、その実用化には「長期耐久性」や「大面積化」といった技術課題が存在します。本記事では、これらの課題に対応するために検討・確立した評価技術の内容をご紹介しています。

近年、環境負荷の低減および持続可能な社会の構築に向け、再生可能エネルギーの主力電源化が急務となっています。中でも、ペロブスカイト太陽電池はSi太陽電池に劣らない高い光電変換効率を有するだけでなく、低温プロセスによる製造コストの削減、軽量性・柔軟性に起因する高い設置自由度といった特長から、次世代太陽電池として世界的に注目を集めており、国内においても社会実装を見据えた研究開発が進展しています。

実製品化を見据えた主要な技術的課題として、長期耐久性の確保に向けた劣化挙動の解明、および大面積化・大量生産に向けた膜質均一性評価手法の確立が挙げられます。劣化挙動の解明について、ペロブスカイト層の構造・組成解析には電子顕微鏡をはじめとする物理解析手法が多く適用されていますが、電子線照射などの分析プロセスに起因する変質が解析精度に影響を及ぼす可能性があります。また、大面積サンプルの膜質均一性評価手法についても、実製品サイズでの迅速かつ非破壊な評価技術はまだ広く確立されていません。

以上の技術課題に対し、当社では大気非暴露・温度制御により変質を抑えた断面TEM観察・EDX分析手法の確立、および大面積の膜質均一性評価に向けたライフタイム測定方法の検討を行いました。その結果、断面観察については顕著な変質を伴わない高倍率観察およびEDXマッピングが可能であることを確認できました。さらにライフタイム測定についても、Siウェハの評価実績のある装置を活用することで、ペロブスカイト層が露出しているサンプルであれば大面積の膜質均一性評価に活用できる可能性が認められました。本技術記事では、これら各手法の評価内容についてご紹介します。 -

1.ペロブスカイト太陽電池の特徴と評価課題

特徴

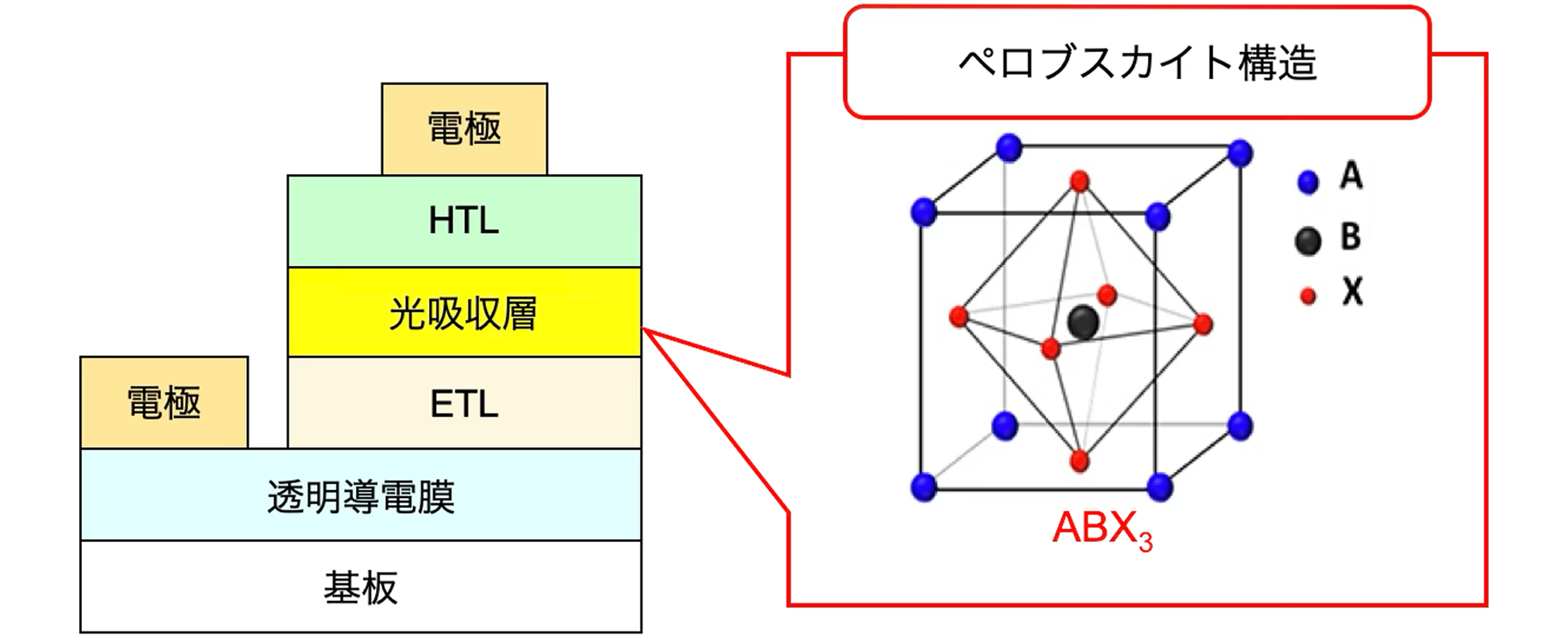

ペロブスカイト太陽電池(以後、PSCsと略記)はペロブスカイト層を正孔輸送層(HTL)および電子輸送層(ETL)で挟み込んだ積層構造を有しており、ペロブスカイト層はABX3型の結晶構造を取ります。ペロブスカイト層・HTL・ETLの膜厚はそれぞれ1µm以下であり、また製造工程の温度もSi太陽電池が最大約1000℃に対し、PSCsは約150℃です。そのため、基板材料の候補としてガラスだけでなく、PETなどの樹脂材を用いることができ、軽量・フレキシブルなデバイス設計が可能である。各薄膜の成膜手法についても、ラボサイズであればスピンコート法やスパッタ法、大面積の場合はスプレー法やダイコート法などが採用されているため、製造コストの低減が見込まれています。

課題

有機材料を含む層(特にペロブスカイト層)は作製工程および使用環境の影響を受けやすいため、 薄膜内の結晶構造や状態の分析技術、および大量生産を踏まえた短時間での膜質均一性評価技術が求められています。

※横にスワイプで表示できます

-

2. Cs-STEMを用いたペロブスカイト層の低ダメージ観察

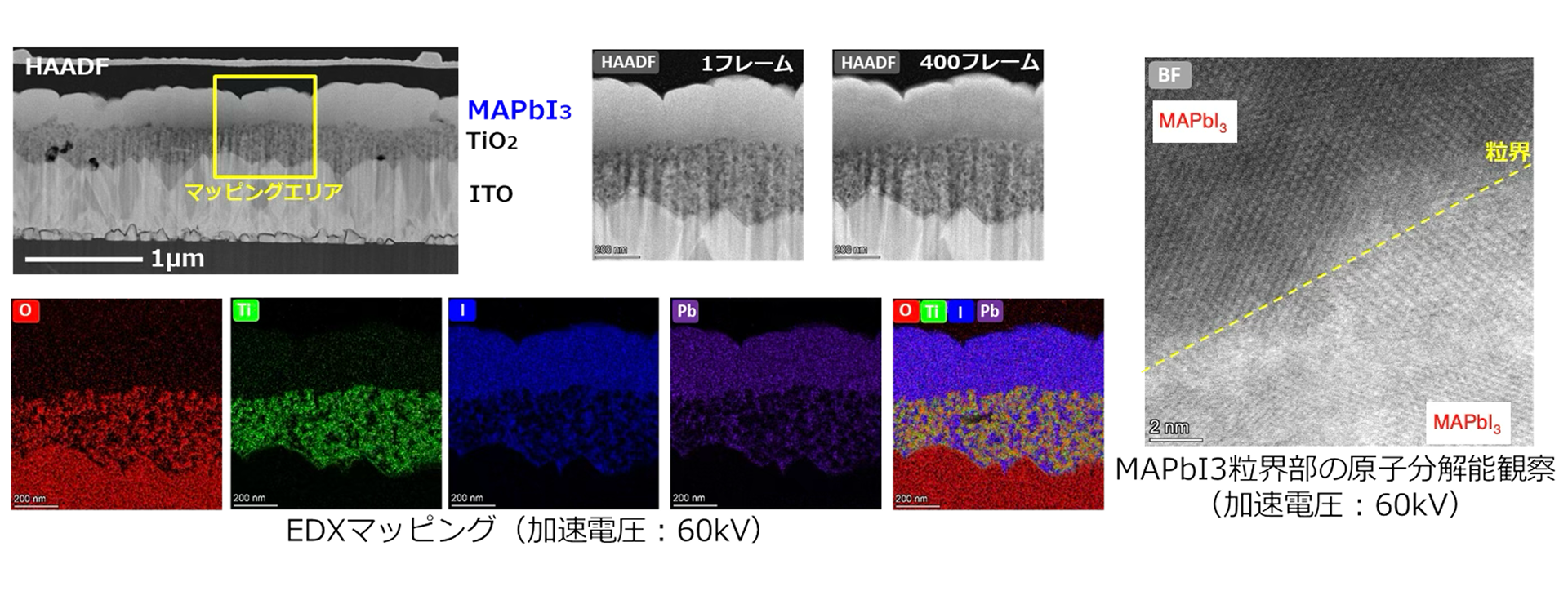

大気非曝露下でのクライオFIB加工と新たに導入した球面収差補正付走査透過電子顕微鏡(Cs-STEM)によるクライオ観察・分析を駆使することで、ペロブスカイト層に対して、試料状態を損なわず(低ダメージで)評価した事例を紹介します。

※横にスワイプで表示できます

電子線で変質しやすい光電変換層(MAPbI3層)も低加速電圧・短時間で分析することで、試料本来の元素分布を捉えられています。また、粒界部の原子分解能観察においては、粒界部の結晶性の有無も明瞭に観察できています。

電子線で変質しやすい光電変換層(MAPbI3層)も低加速電圧・短時間で分析することで、試料本来の元素分布を捉えられています。また、粒界部の原子分解能観察においては、粒界部の結晶性の有無も明瞭に観察できています。 -

3. µ-PCD法によるライフタイム測定

実製品サイズの膜質均一性を短時間で評価できる手法として、マイクロ波光導電減衰(µ-PCD)法によるライフタイム測定を活用した膜質均一性評価について紹介します。

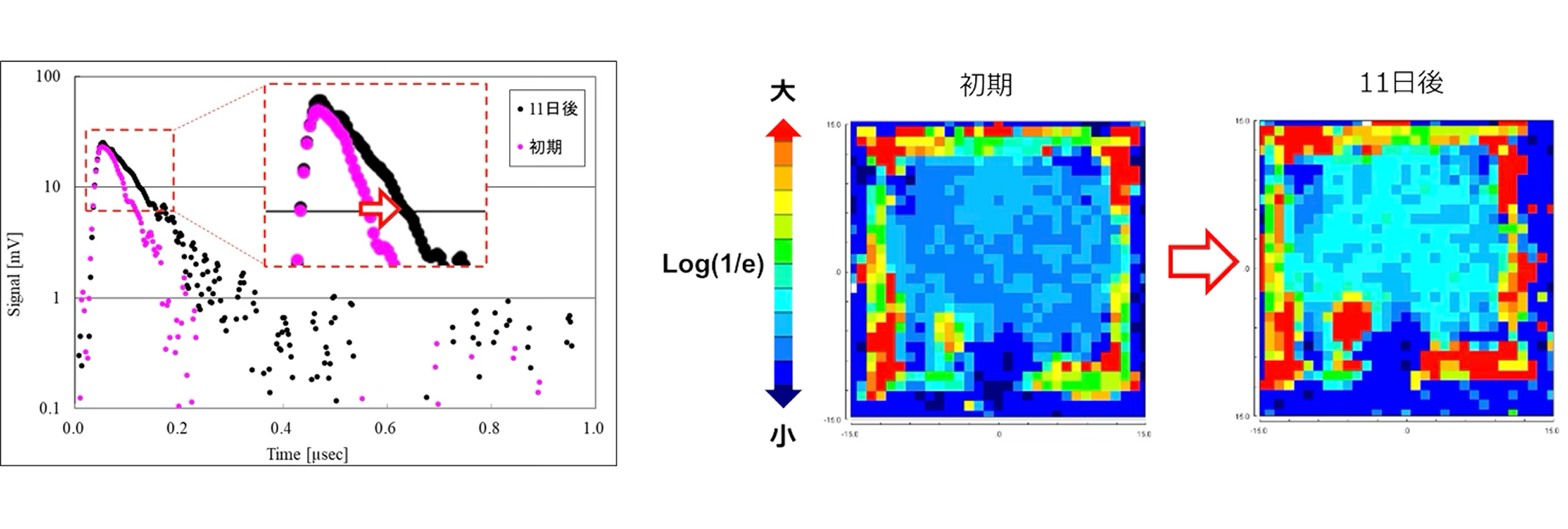

Glass/ITO/ペロブスカイト層の構造のサンプルに対して初期および大気中放置11日後のデータを取得し、減衰曲線およびマッピングによるライフタイムの面内分布データを取得しました。※横にスワイプで表示できます

初期に比べて11日後では減衰曲線の傾きが緩やかになっています。

初期に比べて11日後では減衰曲線の傾きが緩やかになっています。

本来の姿だと、発生したキャリアがITOに到達して消滅すると考えられますが、11日放置したものは、ITO/ペロブスカイト界面に何らかの異常が発生し、キャリアがITOに到達できていない可能性があります。 -

よくある質問

- TEMでどのような構造情報が得られるのか?

- 微小領域の断面構造の他、組成分布や結晶構造などの評価が可能です。具体的な内容については当社までお問合せください。

- µ-PCDで評価できるサンプルサイズは?

- 当社のデモ機では、最大サイズ:730 x 920 mmまで評価可能です。

- TEM、µ-PCD以外の評価も可能か?

- 他の手法でもペロブスカイト太陽電池の評価実績がございます。具体的な内容についてはお問い合わせください。

- お問い合わせ

-

上記に関するお困りごとやご相談がございましたら、

お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい。 - お問い合わせフォーム