コベルコ科研・技術ノート

こべるにくす

Vol.33

No.60

- TOP

- 技術ノート「こべるにくす」一覧

- アーカイブス

- 次世代燃料に対する各種エンジン材料の評価技術

Technical

Report

B

次世代燃料に対する

各種エンジン材料の評価技術

モビリティ分野では、カーボンニュートラルに対応するために、BEV化の大きな流れとともに、従来の化石燃料よりも炭素排出量を低減する次世代燃料(合成燃料、バイオ燃料、水素、アンモニアなど)の導入の検討が進んでいる。

一方、従来燃料を次世代燃料に置き換える上では、新エンジンの開発のみならず、既販売のモビリティでの使用も念頭に入れ、燃料タンクからエンジン内での燃焼、燃焼ガスの排出まで、各種部品の耐久性について検証する必要がある。次世代燃料の使用による懸念点は、金属部品の耐食性、しゅう動部の耐摩耗性などがあり、当社では、それらの評価手法について数多くの検証をおこなってきた。

本稿では、燃料使用に由来する耐食性や、しゅう動特性評価及びそれらに関連する分析技術について紹介する。

B-1 耐食性評価

近年、カーボンニュートラル社会の実現に向けて、国内外でさまざまな取り組みがなされており、主にモビリティ分野を対象にした燃料では合成燃料(e-fuel)やバイオ燃料の製造技術、供給拡大手段の検討や活用を視野に入れた開発などが進められている1)。たとえば、自動車用バイオ燃料では、ガソリンに混合して利用されるバイオエタノール、軽油に混合して利用されるバイオディーゼルなどがあり、バイオディーゼルには脂肪酸メチルエステル(FAME:Fatty Acid Methyl Ester)、水素化植物油(HVO:Hydrotreated Vegetable Oil)がある。これらバイオ燃料の使用に際し、燃料自体の品質に加え、主にエンジン部材との相性(部材の耐久性)を検証する必要があり、金属の腐食や樹脂の劣化もその一つとして挙げられる。以下に、燃料中での金属の腐食について評価した事例を紹介する。

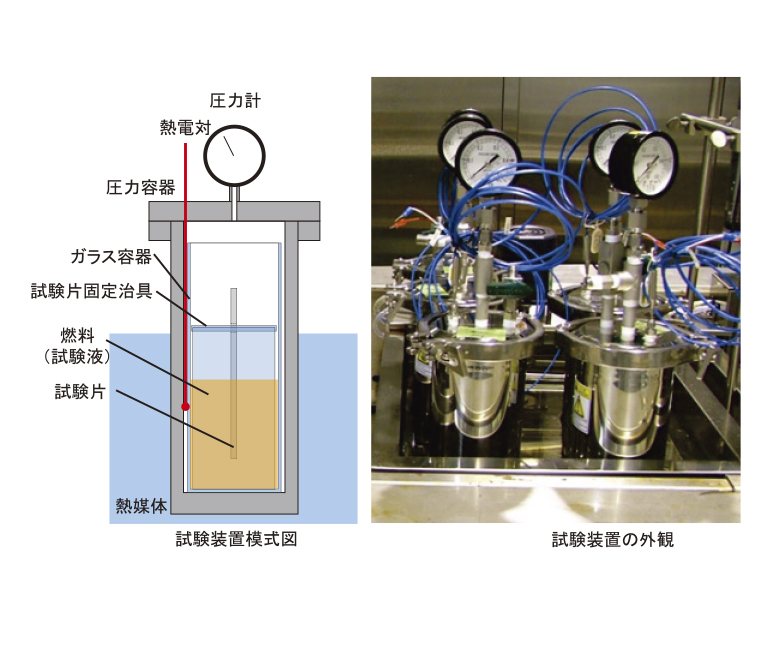

第1図に燃料浸漬試験装置の模式図および外観を示す。燃料の加熱や腐食反応により、ガスの発生、圧力上昇の可能性があることから、ここでは、圧力容器内に燃料と試験片を装填し、その周りを加熱しながら試験を実施している。

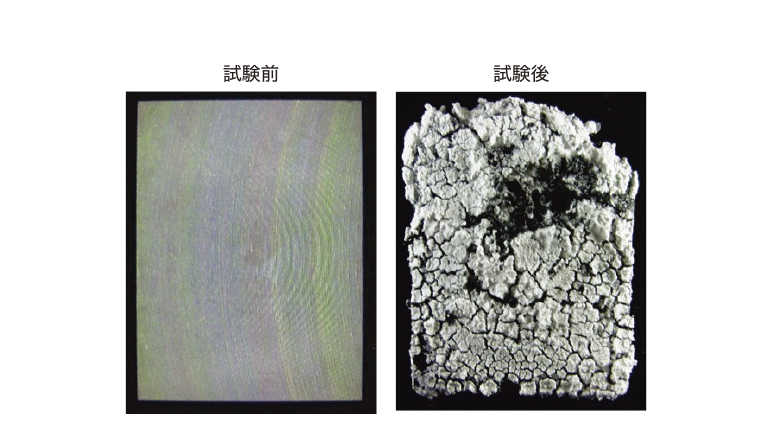

第2図に、レギュラーガソリンにアルコールを混合させた模擬バイオ燃料中に140℃で約3時間浸漬したアルミニウム試験片の外観を示す。試験前は機械加工の痕が確認されたが、試験後は試験片が溶解し、白色の腐食生成物が形成していた。アルミニウムはアルコールと高温で反応しアルミニウムアルコキシドを生成すること2)、アルコキシド反応が生じた表面は溶解したような腐食形態となることが知られている3)。本試験でも同様の形態が確認されたことから、以下(1)式に示すアルコキシド反応による急激な腐食が生じたと考えられる。

Al+3R-OH → Al(O-R)3+3/2H2↑(R:アルキル基など) ...(1)

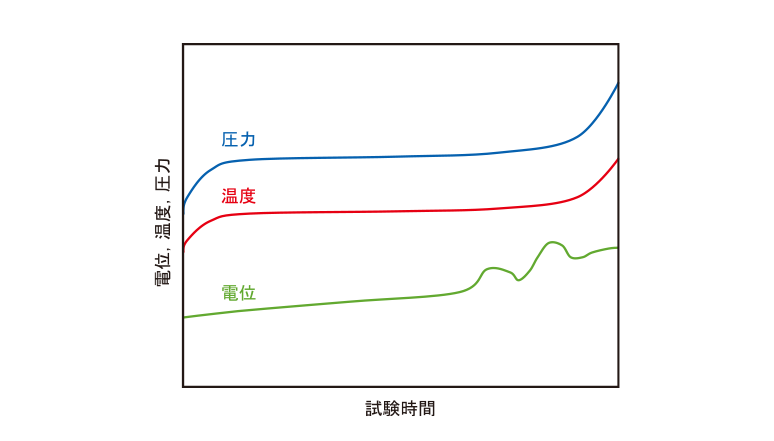

また、試験中は圧力容器内の圧力、温度および白金(Pt)電極に対する試験片の電位の計測が可能である。第3図に計測結果の一例を模式図で示す。(1)式に示すようなアルミニウムの腐食反応が生じるとともに水素ガスが発生し、圧力容器内の圧力が上昇するため、腐食の発生期間をモニタリングすることが可能である。また、圧力が上昇する前に電位が変化することも経験的にわかっている。これはアルミニウムのアルコキシド反応が以下(2)式および(3)式に示す電気化学反応3)によるものであり、電位の変化から、腐食反応の変化(急激な腐食の進行など)を推定することも可能である。

アノード反応:Al → Al3+ +3e- ...(2)

カソード反応:3R-OH+3e- → 3R-O- +3/2H2↑ ...(3)

第1図 燃料浸漬試験装置の模式図および外観

第2図

アルコール含有レギュラーガソリン浸漬前後の

アルミニウム試験片の外観

第3図 圧力容器内の温度、圧力、電位の計測結果の模式図

B-2 しゅう動特性評価

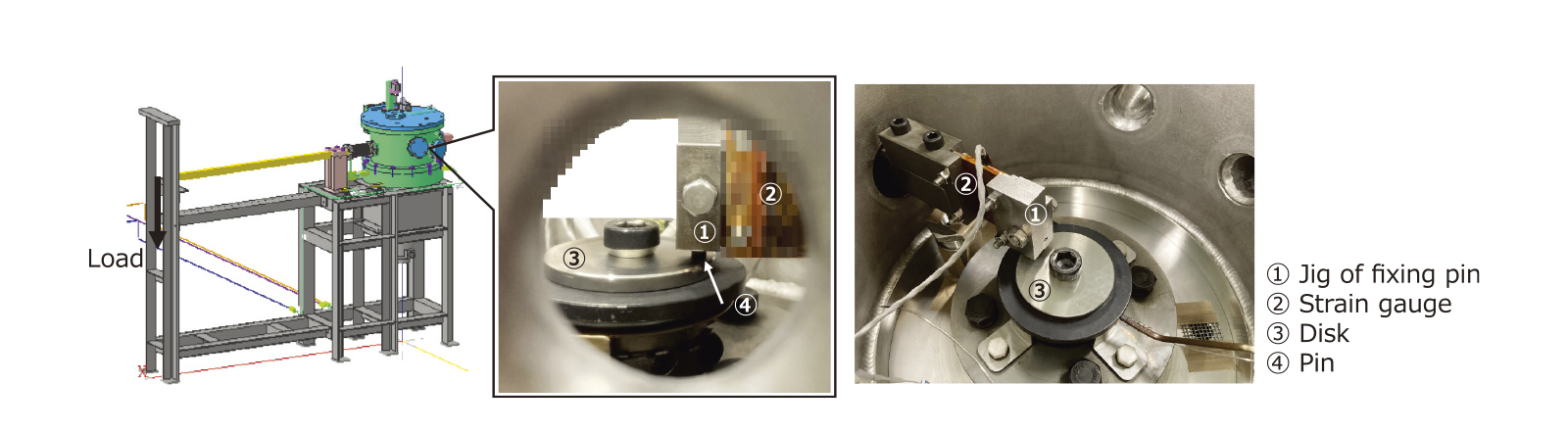

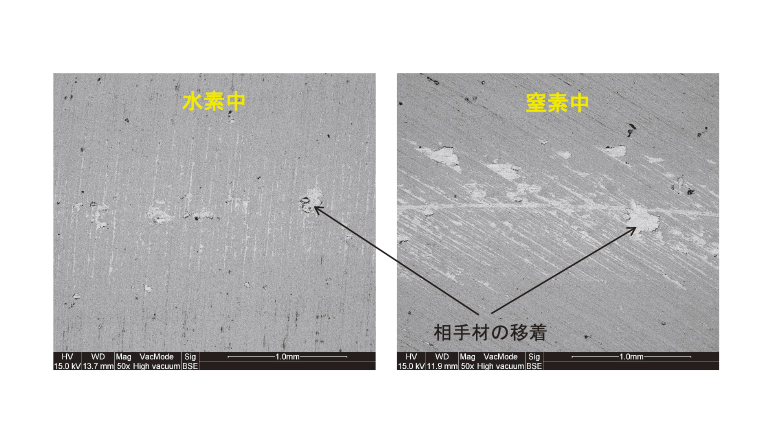

次世代燃料の一つである水素を利用する水素エンジンでは、水素にさらされる各部位固有の影響評価が必要であり、しゅう動部もその重要な評価対象の一つである。しゅう動特性はその性質から、荷重・速度など稼働条件のほか、雰囲気も特性に影響するパラメータであるため、水素環境下における評価が極めて重要となってくる。当社では、新たに水素ガス雰囲気中の試験が可能なしゅう動試験機を導入した(第4図)。これを使用することで、水素雰囲気におけるしゅう動特性や、大気や窒素中しゅう動試験との摩耗量の差を知ることができる。水素、窒素雰囲気中で金属同士のしゅう動試験をおこなった試験体について、しゅう動痕表面をSEMにて観察した結果を第5図に示す。水素より窒素雰囲気の方が、しゅう動痕内への相手金属の移着量が多く、雰囲気によるしゅう動特性の差が確認できている。

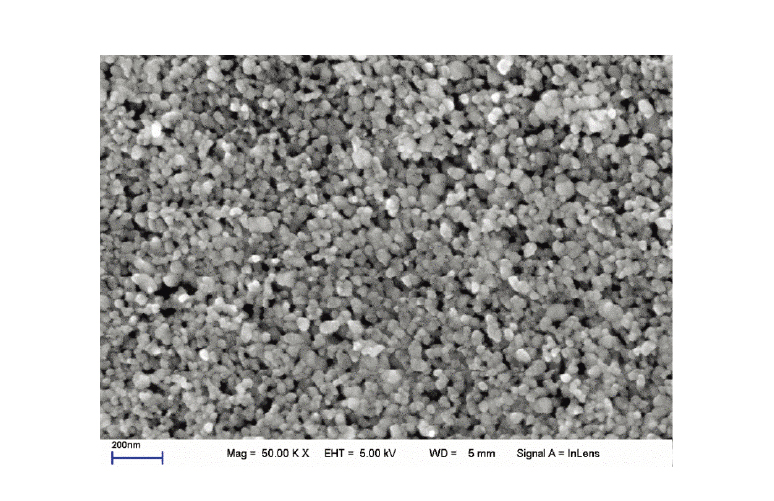

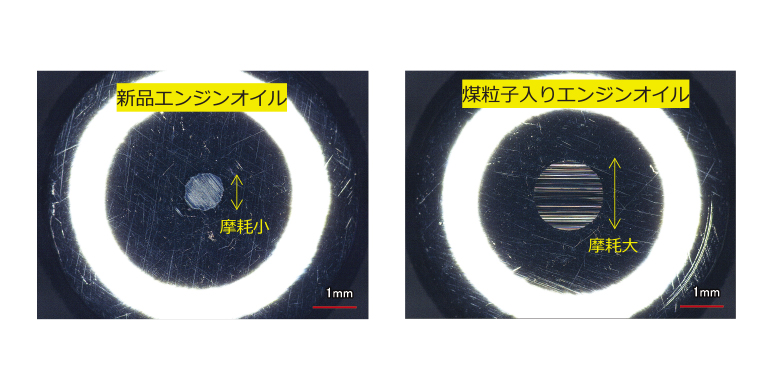

次に各種燃料の燃焼により生成された煤(カーボン粒子)の摩耗攻撃性評価について紹介する。第6図に煤を観察した一例を示す。ここでの煤は粒径100nm以下の粒子であり、これを含んだエンジンオイルがしゅう動界面に流れ込む際にしゅう動材を摩耗させ、エンジン性能にも影響を与える。第7図に新品エンジンオイル、煤入りエンジンオイルを使用したしゅう動試験片の外観写真を示す。煤入りエンジンオイルの方がしゅう動痕は広く、煤粒子による摩耗攻撃性が確認された。実際には、しゅう動界面において、オイルによって形成される油膜の厚さと粒子の平均粒径がほぼ等しい時に摩耗が促進されることが知られており、しゅう動試験においては、粒子が摩耗を促進させる試験条件の選定も必要である4)。

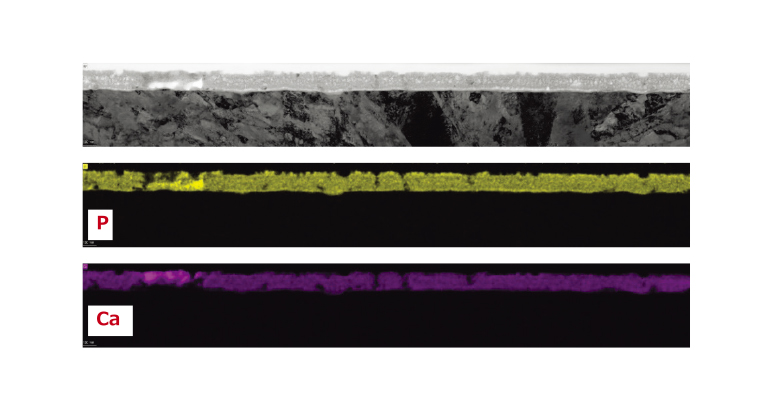

また、燃料の種類・状態などにより、しゅう動面における生成物の状態が異なり、それがしゅう動特性に影響すると考えられる。しゅう動部表面の生成物の種類や状態は各種表面分析装置を使用することで分析可能である。第8図は、エンジンオイルをもちいたしゅう動試験を行い、しゅう動痕表面においてオイルに含まれる添加剤としゅう動材が化学反応して生成された膜(反応膜)をTEMにて観察した事例である。リン(P)やカルシウム(Ca)などを含む反応膜が形成されており、これがしゅう動面を保護したと推定される。しゅう動試験や実機試験と、このような表面分析を組み合わせることで、各種燃料の持つしゅう動特性の特徴とメカニズムの解明につなげることできる。

当社では、今回紹介した水素雰囲気中のしゅう動試験のほか、燃料浸漬させ取り出した試験片のしゅう動特性評価が可能である。さらに、ガソリンをはじめ、合成燃料やバイオ燃料を使用したしゅう動試験方法を確立すべく技術開発に取組む予定である。

第4図 水素雰囲気しゅう動試験機

第5図 水素中、窒素中しゅう動痕のSEM観察結果

第6図 煤の観察結果

第7図 煤よる摩耗攻撃性評価結果(しゅう動痕外観)

第8図 しゅう動痕表面のTEM観察結果

B-3 次世代燃料エンジンに関わる成分分析

次世代燃料エンジンや使用する燃料において、原料・材料の段階から、それらの加工・生産、製品化にいたるまでのいずれの過程においても、その品質評価のために成分分析が必ず関わってくる。また、生産プロセスの改善やトラブル解明、環境影響の評価においても成分分析は必要不可欠である。

たとえば、燃料の組成やそれに含まれる不純物は、エンジン性能や排出ガス特性などに直接影響を与えるものであるため、次世代燃料においても、それに含まれるあらゆる成分を同定し、その量を正確に把握しておかなければならない。また、自動車の排出ガスには、二酸化炭素(CO2)や窒素酸化物(NOx)、一酸化炭素(CO)、揮発性有機化合物(VOC)など、環境や健康に悪影響を及ぼす物質が含まれており、これらの測定は、エンジンの燃焼効率の評価や環境規制への対応などの面で必要である。さらに、燃料タンクから燃料噴射系、燃焼室、排気系までの一連で使用される各種材料、それらの変質物や発生ガス、溶出物、各系統における付着物等を詳細に分析することは、エンジンの開発における材料の特性把握や現象解明、不具合の原因を知る上で欠かせない。

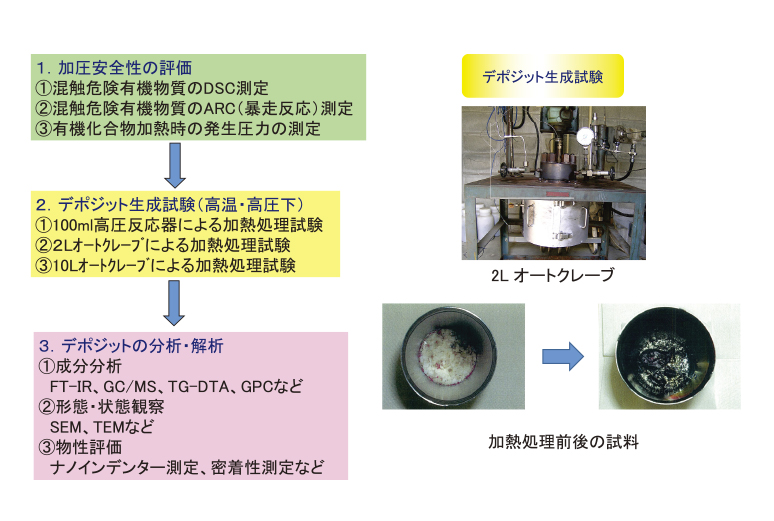

第9図 デポジットの生成試験

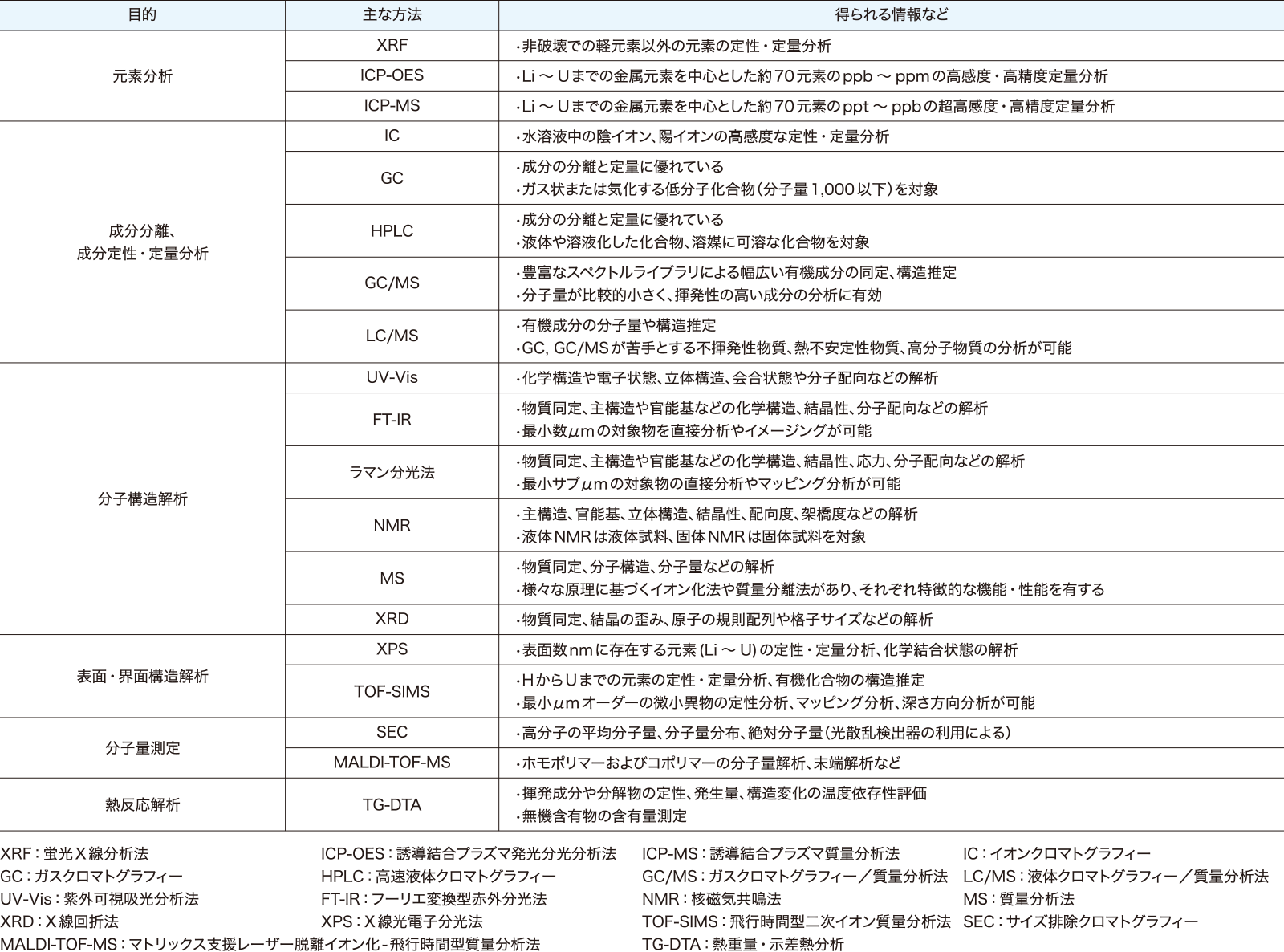

第1表 次世代燃料エンジンに関わる主な成分分析法の例5)

第1表に次世代燃料エンジンに関わる成分分析法の例を示す。実際は、第1表に示した分析法以外にも、SEMやTEMといった形態や状態を観察する手法や、燃料の物性評価法などもあり、それらから目的に応じた手法を選択または組み合わせることで、より正確な成分分析結果を得ることができる。たとえば、燃料フィルターの異物や、燃料噴射ポンプの残留物を調査する場合、XRFなどをもちいて構成元素の情報を得るとともに、FT-IRやラマン分光法、XRD、MSといった化学構造や成分同定が行える手法と組み合わせることで、その組成を正確に知ることができる。また、デポジットを例にとると、第9図に示す生成試験も可能であり、ラボで生成させたデポジットの成分分析・解析データをもとに実機での現象を考察することができる。その他、デポジットに関連する評価として、各種エンジン部品に堆積したデポジットの断面観察、組成分析からデポジットの生成プロセスや部品への影響具合を推定することも可能である。

今回紹介した各種評価技術は、モビリティ分野のカーボンニュートラル化に向けて極めて重要な役割を果たすものである。次世代燃料対応エンジンの開発において、構成する金属材料だけでなく、各種有機材料、燃料、排出ガス、オイルなどにおいても適格な評価を行うことで、より持続可能な自動車社会の実現に貢献できると考える。

参考文献

- *1) 経済産業省:合成燃料に関する国内・国際動向について,

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/e_fuel/shoyoka_wg/pdf/005_04_00.pdf. - *2) 土田敬之:Zairyo-to-Kankyo,Vol.5(2004)No.3,p.44-49.

- *3) 世利修美ほか:軽金属,Vol. 59(2009)No.7,p.359-364.

- *4) 山本雄二ほか:トライボロジー(1998),p.198-199,理工学社

- *5) 牧野将勅ほか:こべるにくす,No.56(2003)p.5-10

磯尾賢太郎ほか:こべるにくす,No.56(2003)p.17-22