事業概要

Services

- TOP

- 事業概要

- EBSP解析(後方散乱電子回折像)

- 事業分野から探す

- 個別商品、試験装置から探す

- 半導体・デバイス・電子機器

- 半導体(ウエハ、チップ)

- 技術分野から探す

- 材料の評価

- 物理解析

- 物理解析

- 社会インフラ・エネルギー

- 結晶構造・欠陥解析

- 薄膜(メタル、メッキ、配線など)

- 薄膜材料の微細組織、組成、化学状態、結晶構造、欠陥、膜厚の評価

- 薄膜材料の評価

- 試験研究事業

- 重電・重工・機械

- 後方散乱電子回折法( EBSD/EBSP)による評価のデータ・モデル事例のデータ・モデル事例

後方散乱電子回折法( EBSD/EBSP)による評価のデータ・モデル事例

-

- 目的

- ■電子線後方散乱回折法( EBSD/EBSP)の目的■

電子線後方散乱回折法(EBSD:Electron BackScatter Diffraction、EBSP:Electron BackScattering Pattern)を用いる目的は、材料の結晶構造と結晶方位を詳細に分析し、材料の物理的性質や機能性といった特性を深く理解することです。この技術は、材料科学や工学分野における材料の課題解決、設計や改良、寿命予測に貢献することが期待されます。

-

- 方法

- ■電子線後方散乱回折法( EBSD/EBSP)とは■

電子線後方散乱回折法とは、走査電子顕微鏡(SEM)を使用して材料に電子線を照射し、非弾性散乱によって得られる特有のパターン(菊池パターン)を利用して解析する手法です。材料の隣接する結晶構造や結晶方位(ミラー指数で表される)の傾きを解析し、可視化します。この方法により、結晶の各粒の方位、集合組織、相分布を詳細に調べることができます。また、広範囲にわたる微視的な隣接する結晶の方位や、加工、熱処理履歴によって生じる傾きの変化を色分けして表示することで、材料の微細構造を明らかにし、その性質を深く理解することが可能です。

-

- 試験装置・ソフト

- ・高分解能結晶方位解析装置(FESEM/EBSP装置)

・FESEM:日本電子製FE-SEM

・EBSDシステム: EDAX 製 OIM システム

-

- 結果

- ■電子線後方散乱回折法( EBSD/EBSP)の評価結果■

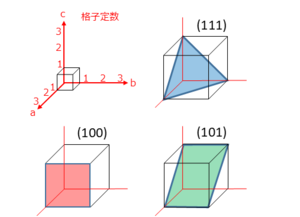

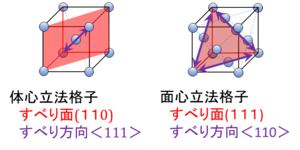

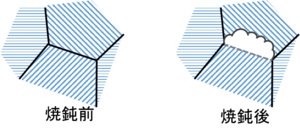

ミラー指数による立法晶の面方位(図1)を示します。結晶に外力等のエネルギーが付与されると、緩和する方向にすべりが生じ、隣接した結晶との関係で面が傾くことが知られています(図2)。この傾きの分布を可視化します。また、加工や熱処理によるひずみ付与、使用環境でのひずみ蓄積が起こると、結晶粒界の移動が生じ、結晶粒成長や面方位の変化が生じます(図3)。これらの痕跡を捉えることが可能です。さらに、微小な試験片を採取し、測定および解析することで、ひずみ増加に伴う結晶粒内の方位変化を可視化し、寿命予測の手法として利用することが可能です。

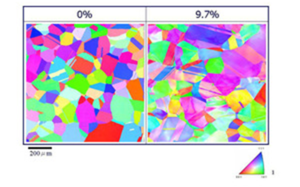

図4に実例を示します。X線回折法ではひずみ評価(残留応力)として、格子定数の変化を用いるがEBSD法では、格子定数を精密に測定することができないため、応力により生じる方位の変化(方位差)を用いてひずみを評価します。ひずみが加わった状態(方位変化が生じている状態)は、9.7%の図に示すように結晶方位マップでは、グラデーションとして表示されます。方位差としては結晶粒内を基準とした粒内方位差のマップとヒストグラムでも方位差が増加する傾向を確認することができます。

-

- 特徴

- ■後方散乱電子回折法( EBSD/EBSP)の特徴■

EBSD/EBSPは、微小な試験片からも高精度なデータを取得できるため、材料の微細な構造変化を把握するのに非常に有効です。また、広範囲の応用可能性により、多様な産業での利用が期待されています。

○メリット

・試料断面など、微小面積試料の測定が可能です

・入手情報の深さが浅い(約50nm:X線回折法では数十μm)ため、薄膜の測定も可能です

・結晶粒1個単位など特定領域のミクロな解析が可能です

・結晶方位の分布状態を表現できます

・1回の測定データより、測定面以外の様々な方向の解析を実施することができます

-

- 関連個別商品

- 薄膜評価一覧

EBSP(後方散乱電子回折像)解析

高分解能結晶方位解析法(FESEM/EBSP法)によるCu配線膜の信頼性評価

微小試験片による経年劣化推定

EBSD法による高温構造材料のクリープ損傷評価

金属微細結晶の高分解方位解析(SEM-TKD法)

-

- 関連試験装置

- 電界放出形走査電子顕微鏡(結晶方位測定機能付)